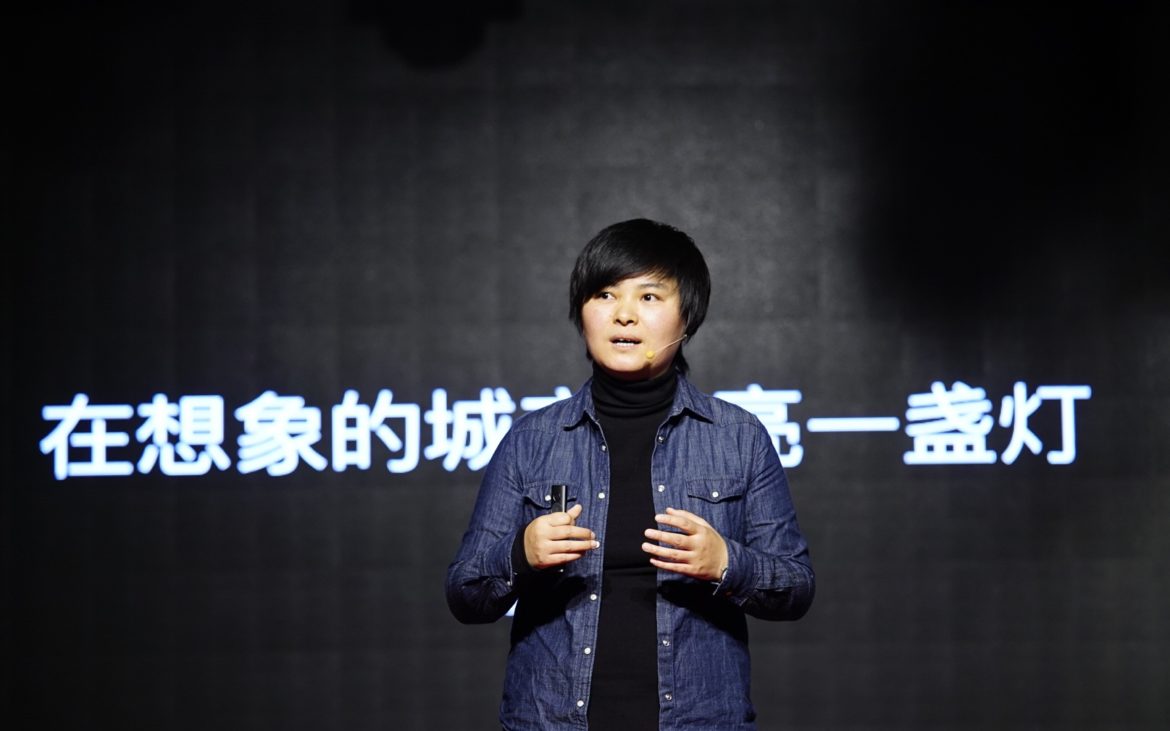

正午主编郭玉洁在「一席」演讲。

正午主编郭玉洁在「一席」演讲。

和「正午故事」合作完用户学习项目之后,我们访谈了「正午故事」的主编郭玉洁。

作为资深媒体人,郭玉洁的经历很容易找到——2000 年北京大学中文系毕业,2001 年加入《京华时报》开始媒体的职业生涯,随后在《财经》杂志供职 4 年;2005 年加入了由于威和许知远创办的《生活》杂志,之后又成为他们创办的《单向街》杂志的第一任主编;2011 年离开媒体行业,前往台湾东华大学攻读创意写作学位;2014 年结束学业回国,接受正午当时的主编谢丁的邀请,成为了正午的第 2 号员工。

这些经历背后是媒体 20 年来的变化。但我们的访谈并不展开讨论过去,而是向作为正午主编的郭玉洁提出了关于现在和未来的问题。

一个创作者,面对内容媒介的转移、作者和读者关系的变化、写作和经营的冲突,是如何思考、又如何应对的呢?

今天的文章,是此次访谈的一部分整理,试图将这些讨论呈现给你。

本文原刊于光涧实验室(微信公众号:lightstream0),作者曹蔚,全球深度报道网获授权转载。

《正午》第一本实体书出版时,郭玉洁写的发刊词以上面这段话作为了结尾。

2017 年,当郭玉洁站在一席的舞台上,再次提到了德国作家格拉斯的故事,同时,也提到了自己的故事。

她出生在丝绸之路上一个「世界尽头一样」的小城,听着母亲反复提及的饥荒时代的家族故事长大,对于家乡和长辈的记忆都充满厌倦。而多年以后,在写了许多异国他乡的城市和时代中心的人物之后,她开始一点一点地写家乡的故事。这些故事得到了家乡读者热烈的回应,因为他们所经历的苦难和挣扎,从来没有被讲述,也很少被倾听。

这是写作者郭玉洁想要讲述的个人故事,也代表着她逐渐形成的写作的动机。

在访谈中,郭玉洁提到了自己写的两篇文章。

一篇是《社会主义女子图鉴》。其中两位为下岗女工办学校的老人,现在主流的价值不会记得她们,甚至嘲笑她们,但是在郭玉洁看来,不只是她们个人可敬,而且这涉及到如何看待过去的那段历史,以及反思今天的价值观。

另一篇是讲泉州梨园戏的《一个想变成蚯蚓的男人,和一个想变成鹅的女人》,她在其中看到的是,戏曲的创作里包含了非常现代、前卫的可能,不像大家认为的那么传统保守。

这些文章,都是她自觉必须要讲述、而无人讲述的故事。除此之外的题材,无论多热门、多有流量,都不会吸引她。

正如她在《正午》发刊词中所写的,她希望通过讲故事来对抗单一的价值观。这个理念,是在过去的经历里逐渐形成的,而到正午创刊之后,则是最为清晰、成熟的。

如果没有报道,可能这些东西都没人写了

光涧:你希望正午对读者产生的影响是什么?

郭玉洁:我希望对读者产生的影响,是 ta 思考问题和感受问题不要那么单一,都是成功学什么的。

《正午》最早那本书的发刊词是我写的,很代表我的观点。我就希望抵抗这种很单一的价值观和叙事,让读者去想问题也可以想得更多样、更复杂一些,对人是有理解和同情的——尤其是普通人吧。

光涧:你的判断是说现在读者缺乏很多元的视角去想问题?

郭玉洁:对,是的。这是一个很明显的变化。

一个是媒体现在太没落,已经没有什么像样的媒体了。现有的大部分媒体,要么就是宣传式的,要么就追逐流量,讲问题的方式都很单一,很功利。

这不只是媒体,整个社会都是这样的。基本上都很功利,都是想要得到立即的好处,也比较自私。现在这种价值观我是挺不认同的。

所以我有时候不那么喜欢产品思维。我还是不太功利,做很多事情还是有社会理想在的,包括对人的关怀。

当然我们的声音很微弱了,但是这是我想做的事情。

光涧:《正午》刚创刊的时候,你们强调说不追热点,现在把不追热点去掉了,这中间是你们表达上发生了变化吗?

郭玉洁:或者说它是生存问题吧。

不追热点,跟我们的理念有关。因为媒体天生要追热点,我们就想做一个不那么媒体的东西。

但是这个一方面这对写作能力的要求太高了。写作能力很好的人,可以把不那么热门的东西写得很好,很有意思。但是只有很少人能达到这一点,对于其他人来说就很困难。

另外一个就是因为毕竟也有阅读量的考虑。你如果一直做冷门的东西,但是冷门的东西做不好的话,你这个媒体的存在感也很弱。

中间其实有过一段时间的讨论,热点要不要做。如果要做热点,也要有我们自己的方式,找到自己独特的角度。大概是这么一个转变。

光涧:现在媒体好的人都在流失,是不是可以去塑造的写作人才就会比较少?从环境上来讲,写作者也没有你们当年那样的成长机会?

郭玉洁:我觉得大环境永远都没办法去(改变),只能做小环境。

我自己还是挺有自信的,可以说问心无愧的。我在正午的这几年还是很用心思地去培养我们的记者。

包括很多投稿的人,我都很认真地在帮助他们。因为我觉得自己有义务有责任去帮助一些愿意写作的年轻人,哪怕他们不是我们的记者,只是投稿,可是他们有热情,有想法,而且写得不成熟,我愿意帮助他们成长,也给他们机会。尽管不会长期,只是一次两次,我在这方面做得还挺多的。

光涧:正午的记者是你们从初级慢慢培养起来的吗?

郭玉洁:可能除了个别,其他的都是这样的。

正午的这些记者,有一个挺重要的特点,(就是)对于文字和写作是挺有追求的。

光涧:我记得你在一次活动里提过:一个媒体是被它的团队塑造的,你们想在正午创造一种新的可能性。这个可能性是什么?

郭玉洁:很多工作的地方,等级比较明显,也不太有共同成长的感觉。我觉得我还是挺重视这一点:我们能不能共同讨论问题,有没有尊重大家的想法和兴趣,能不能帮助大家成长。

当然不止我在做了,我们其实都比较有意识的,希望每一个作者都能培养起自己的兴趣领域,然后能让他们从一个特别初级的写作,成长为一个很成熟的写作者,能独当一面。

这是一个挺长期的过程。

光涧:你自己好长时间没有在正午发表自己的文章了,对你来说是个消耗吗?

郭玉洁:你是说正午的工作吗?它肯定是一个消耗,因为编稿挺辛苦的。

尤其像我们对稿子还是比较认真的,我们的记者在没有成熟起来的时候,稿子要花的力气都比较大。所以其实很多媒体人都不做了。

但是另外一方面,正午已经做到现在,它也挺重要的。我还是希望自己的工作能让它持续下去,也能够做一些比较有意义的选题。

所以并不完全是一个消耗和无意义的付出。

光涧:你说正午做到现在还挺重要的,是对读者还是对你、对你们的写作者来说?

郭玉洁:对于现在的这种内容环境挺重要的。

现在的内容环境很糟糕。像我们这种媒体,没有什么盈利的可能性,所以很多所谓的平台或者团队都在减少自采的内容,就是投稿或者是瞎编。

像(正午)这种能够自采、有长篇的报道,而且不是特别新闻性的媒体,可能很少很少了。所以我觉得在这个意义上来说还是挺重要的。

光涧:你们在内容环境里面保持这样的水准,是对于写作者来说,你给 ta 提供了一个机会,还是对读者来说,能读到这个东西非常重要?

郭玉洁:是我自己觉得挺重要的,我觉得能够把这样的东西拿出来(很重要)。

比如说,我们是在报道中国的各个现实层面发生的故事,如果我们没有的话,可能这些东西都没人写了,大概是这个意思。

读者看不看得到,那是 ta 的问题了。

郭玉洁

我不希望读者觉得,你们天生就应该为我服务

光涧:做正午那么多年,你期望对读者产生的影响达到了吗?

郭玉洁:我觉得有一些。

或者说,是或多或少的触动。像平常在信箱、或者投稿、或私下的反馈里,都可以看得到。

这次调查(用户访谈)的那些用户,虽然他们有些想法我不是很赞同,但是至少大家都好像被正午「关注热点之外的事情」这个理念吸引了。

光涧:你不太赞同的地方是说 ta 既然觉得重要,却不愿意转发文章或者买书?

郭玉洁:对。他们自己并不想为之付出什么。

光涧:你刚才说到从信箱之类得到的好的反馈,是什么样的?

郭玉洁:信箱里每期都会有很多人感觉受到了慰藉,或是得到了思考。

我印象深刻的有一个女孩子,她做公益行业,感觉很孤独,也很艰难,她给我们写过好几次信,我能够感觉到她一直在从一些文章里面得到力量。

光涧:他们不也只是口头上表达了支持,也不知道他们有没有买书,愿不愿意给你更具体的东西?

郭玉洁:我觉得一个是买书,你有没有把支持变成行动?另外一个就是你在做什么样的事情,你有没有真的关心这些问题?这些也是我比较看重的。

光涧:你刚才说,你把内容做出来,读者看不看得到都没关系。这和你希望他们付出些什么,还有你以前在采访里说,读者应该和媒体一起承担责任,是不一致的?

郭玉洁:不不不,应该是说,(看不看)那就是他们的责任。

我写完,编完,做完了我这一份责任。我希望他们能够承担得起他们的责任。但是那是他们的选择,对吧?

有时候在活动上,我也会这样讲,我不希望读者觉得,你们天生就应该为我服务。

现在媒体环境就会变成这样。我们后台经常有读者在那挑三拣四,文章也没看完,就开始指指点点。但根本就不应该这样的,对吧?

光涧:你想让读者承担什么责任呢?

郭玉洁:如果媒体可以付费的话,我觉得读者应该付费。你看到一个很好的东西,你应该转发吧?你不要去转发那些乱七八糟的,你觉得这个内容好,你当然应该转发了。

因为你怕这个怕那个,然后不去转发,我觉得这就不是负责任的读者。

光涧:现在的年轻人,因为对于大环境的无力感,而更偏向自我探寻和自我安置,和 70 后的社会责任感是很不一样的?

郭玉洁:我觉得 70 后和今天年轻人有一点不同是:互联网到来的时候,我们已经成人了。我们的整个青少年处在知识的匮乏和对知识的渴求之中,大概明白知识来之不易的感觉——尽管不一定珍惜)。

可是互联网兴起之后成长的一代,习惯了知识、信息是免费的,而且被消费主义喂养长大,习惯了用户、消费者的身份,也意味着习惯了被满足,被娱乐,面对知识产品也是如此。

这是为什么我更愿意称读者,而不是用户。读者要参与到意义的创造里面,要去理解、去感受,才能完成作品的意义,阅读的过程既是享受,也要付出劳动。

但是用户这个词,更强调实用性和消费者身份,既取消了读者参与创造的含义,也把文化产品简化成了买卖关系,甚至可能不付费。

这是我最早理解的读者的责任。后来,在互联网的转型中,媒体渐渐没落,我才思考到读者进一步的责任,如果读者一方面不愿意为内容付费,一方面又抱怨目前的媒体环境,我觉得是很荒谬的事情。就好像另一件很荒谬的事情:很多父母自己不读书,但是给孩子买很多书,并且抱怨孩子不爱学习。

我们得意识到,在社会的变化中个人也要承担即使是非常微小的责任。其实这反而会降低无力感。要安置自己,就要明白自我和他人、和社会的连接,否则越安置越孤独、越无力——这是我对年轻人的忠言。

光涧:你在外面活动的这些场合,其实底下很多是写作者,不是读者?你会对读者讲吗?

郭玉洁:也有很多读者。我会讲,我也不怕得罪他们。

到了一定阶段也不能只考虑自己的问题

光涧:你们会考虑收费吗?

郭玉洁:我们不是一个独立的团队,我们是界面下面的一个部门,所以我们的模式其实都是跟界面在一起的。当然这也是我们好的地方,因为他们还愿意养着我们去做这个事情。

光涧:但你们会有压力吗,会担心没了吗?

郭玉洁:当然会担心。

我们现在也有压力,包括阅读量什么,但是我对于这些问题的看法从来都是,能做一天就做好,不去想那么多以后的事情。有一天做不下去了,那也没办法。

光涧:做不下去了,会怎么样?你会做什么呢?

郭玉洁:做不下去,我可能就会休息两年,写我自己的书,之后再看。我还是可能会做媒体,我觉得做媒体还是挺重要的。

光涧:你刚才说其实这样的媒体都很难有盈利的可能性,你会关心解决方案是什么吗?它永远都可能需要有一个地方养着自己,这看起来是唯一的解决方案吗?

郭玉洁:对,我觉得可能是。

因为它是一个需要团队的工作,不是说成本可以降得很低,两个人就可以做完,好像很难,应该还是有一个团队,也需要有人去采访。

光涧:你们会有收入上的压力吗,需要自己去挣钱吗?

郭玉洁:我们没有去想这个问题。界面还是希望我们能做得有影响力一些,真的做一些传播得比较好的一些报道什么的。

光涧:如果说通过不是你们想做的选题去产生的影响力,是跟你们违背的吗?

郭玉洁:好像还不太有这样的选题。任何一个题,都可以找到可以切入进去的角度,除非有些是说谎或者给谁洗地,违背伦理的这种。

我不是说特别排斥热点,而是说我们能不能够找到好的角度,也有一点批判性和反思,不是那么的迎合主流。

光涧:你会很反感为传播做营销和运营这一套吗?

郭玉洁:我不反感,但是我觉得要想清楚,到底是为什么?要达到的目的是什么?

我有时候也会想,你做东西,其实是应该想办法持续下去,应该有很多方法,这些事情是应该考虑的。但是要统一起来想,它要达到的目的是什么,它跟你的价值观是什么关系?

像我本身,本来不愿意去参加一些活动,但是我觉得这是我的工作,我应该把工作做好,或者,有时候我觉得这个事情很重要,我就会去。

光涧:什么样的事情你觉得是重要的?

郭玉洁:比如说正午出书的时候,我就做了很多活动,还有最近《单读》十周年的沙龙,澎湃的非虚构写作工作坊——因为我觉得是时候讨论一下非虚构写作的问题了。这就符合我的价值观,这种我就会去做。

光涧:你作为正午的主编,当下最重要的工作是什么?

郭玉洁:保证产出的内容。

光涧:所以运营其实对你们来说优先级就不是很高,不在你认为特别重要的事情里面?

郭玉洁:对。

我觉得你如果不是特别懂内容,或者是内容里面做主创的人的话,就不知道这个产品和团队最重要的东西是什么,不太容易运营好。

但是我们主创的几个人不太有运营思维,暂时没有急迫性,大家也就不愿意做这个事了。

光涧:如果是一个懂内容的人帮你们做,你们会想让他做吗?

郭玉洁:当然会想。但是上哪去找这样的人呀?

光涧:可能需要花一点时间去找、去磨合,但是如果这个成本可以让大家在内容上的努力获得好的回报,是不是也是值得的?

郭玉洁:是值得的,但是我怀疑我们找不到这样的人。在今天这个时代,懂得经营的文化人,都去经营自己了,怎么可能来经营一个不(独)属于自己的品牌?

光涧:(如果有的话)这个人能帮你什么呢?

郭玉洁:正午其实有独特性和重要性,(但是)还没有被太充分的发现。另外一个是我们的好内容其实挺多的,但是传播得不够。这两点我觉得还需要做的。

光涧:被充分发现的指标是什么?

郭玉洁:我有时候回头看,会觉得好多东西都挺好的,(但)可能阅读量也不一定很高,书也卖得不好,也没有被讨论,有点可惜。

另外也是觉得我们应该要加入到一些讨论里面去。

光涧:加入到什么样的讨论里面去?

郭玉洁:我们现在在业界也有一定的积累了,可是好像对业界存在的很多问题,或者文化生产上的一些问题,没有声音,有这种感觉。

正午可能一直有一点,我就自己做自己的,也不去管别的怎么着,可是到了一定阶段也不能只考虑自己的问题。

不过这也只是一些想法。我没有特别明确的想法,说我们应该做一个什么样的事情。

光涧:这种讨论不能通过写文章来实现吗?

郭玉洁:不一样。写文章当然也可以,但你不能自说自话。

光涧:你会愿意像许知远做《十三邀》一样站到人前来,去唤起大家的责任感吗?

郭玉洁:如果有用、有价值、操作得当,我自然也愿意站到人前。

所谓操作得当,就是因为我见到太多人,做知识传播的时候,完全服膺了大众、商业的逻辑,而牺牲了原先所声称的理念。如何平衡这一点,会是一个考验。

光涧实验室是一个以“Inspire Everone”为使命的创业服务机构,致力于发现和聚集有共同使命的创作者,和他们一起探索产品、品牌、组织、商业上的创新方案。